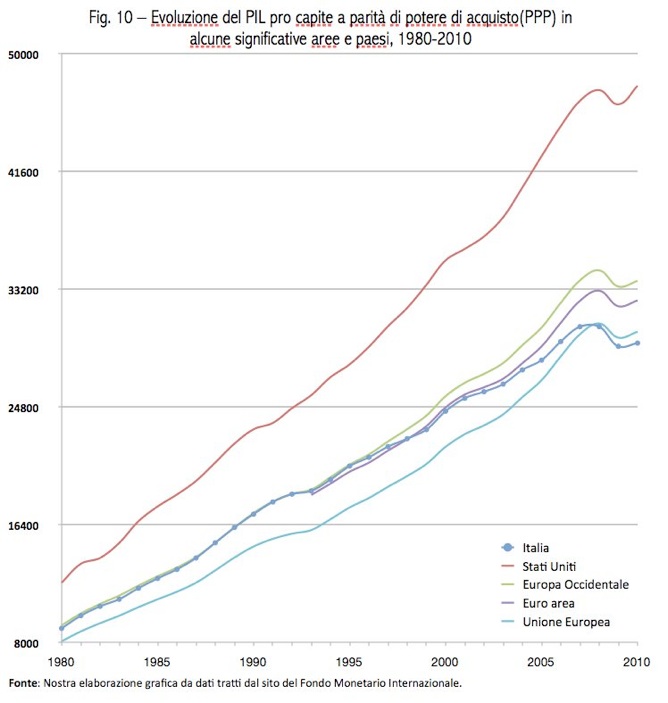

Il descritto processo di decelerazione nel campo dell’alta tecnologia e dell’innovazione dell’Europa deve essere inquadrato all’interno di quel declino economico complessivo evidente da un certo momento in poi della storia d’Europa dal dopoguerra in poi. Secondo Alberto Alesina e Francesco Giavazzi nel secondo dopoguerra l’Europa aveva progressivamente ridotto il suo divario con gli Stati Uniti nel campo del PIL pro capite sino a raggiungere circa l’80% alla fine degli anni ’80; ma da allora in poi, e in particolar modo negli ultimi vent’anni, tale avvicinamento s’è fermato ed anzi l’Europa ha progressivamente perso terreno, sicché nel 2006 il livello del suo PIL pro capite è pari al 70% di quello statunitense. Tale valutazione viene confermata nel suo complesso dai dati forniti dal Fondo Monetario Internazionale, che mettono in evidenza come lo scarto tra EU27 e (a partire dal 1993) area dell’euro rispetto agli Stati Uniti e ai paesi del G7 cresce in modo costante (vedi

figura 10).

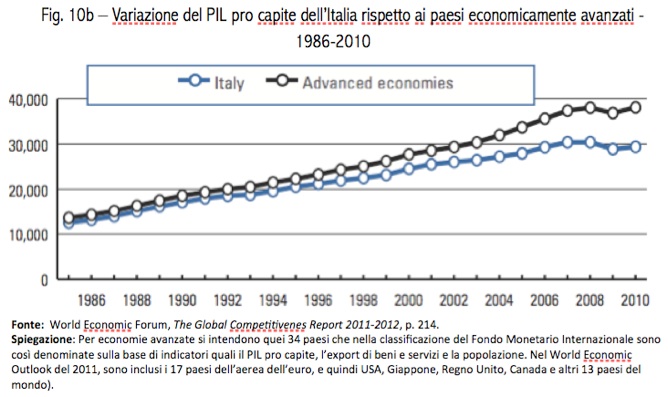

E nel recente rapporto del World Economic Forum

(The Global Competitiveness Report 2011-12) viene fornita una analoga diagnosi dello scostamento dell’Italia dalle economie avanzate (figura 10b).La rincorsa tecnologica nei confronti degli Stati Uniti aveva sostenuto in gran parte la crescita economia europea del dopoguerra sino agli anni sessanta. L’Europa, partita in ritardo dopo la seconda guerra mondiale, aveva imitato le migliori tecnologie americane (così come è poi avvenuto per la Corea del Sud e il Giappone). «Ma più tardi, quando l’Europa si è avvicinata alla frontiera tecnologica e per continuare a crescere non bastava più copiare, occorreva saper innovare, ci siamo trovati impreparati» (Alesina e Giavazzi). Insomma,

il ritardo economico dell’Europa, il suo rallentamento rispetto alle altre economie, è dovuto fondamentalmente alla sua incapacità di innovare autonomamente, inventando nuove tecnologie e trasferendole in modo creativo alle imprese. Quando l’imitazione non è più sufficiente, quanto più ci si avvicina a quella che è definita la “frontiera tecnologica”, allora tanto più è necessario uno sforzo creativo di innovazione e «l’innovazione diventa il fattore critico per la crescita». Un chiaro avvertimento che ci viene anche dal National Science Board della National Science Foundation americana (il principale ente federale di finanziamento delle ricerca scientifica in tutti i campi): «Le industrie che si basano grandemente sulla applicazione e sullo sfruttamento della conoscenza stanno guidando lo sviluppo sia nel settore manifatturiero sia nei servizi. Esse tendono a creare lavori ben retribuiti, a

contribuire a un prodotto di elevato valore, a stimolare in generale l’attività economica. La natura globale di questi sviluppi spinge i governi o ad esser parte in essi o a venir lasciati indietro, con nocumento del livello economico e del benessere di un paese». Del resto, non è proprio questa la principale caratteristica dell’economia della conoscenza?

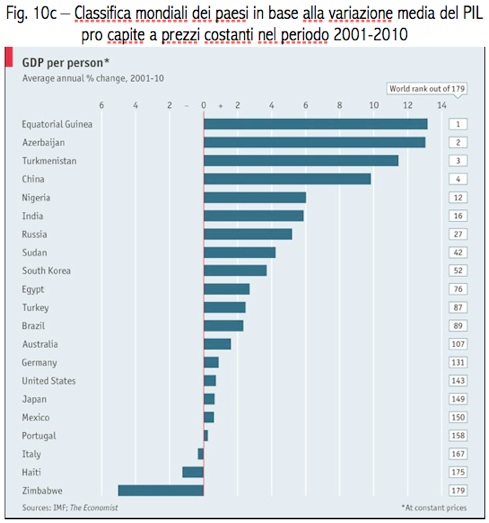

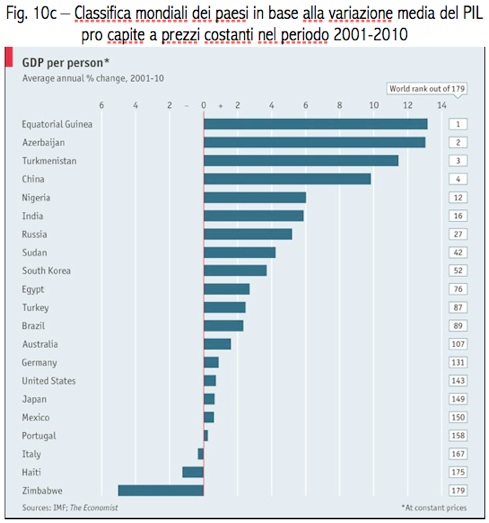

Il PIL pro capite negli ultimi dieci anni - secondo i dati del Fondo Monetario internazionale e The Economist - è variato negli ultimi dieci anni in maniera disastrosa per l’Italia all’interno di un ranking mondiale che comprende 179 paesi: l’Italia con la sua variazione negativa è al 167 posto, così come si vede dalla figura 10c.

L’evoluzione del PIL pro capite italiano negli ultimi anni è fornita anche da Alberto Lusiani in due articoli recenti pubblicati in noiseFromAmerica (Lo stato dell’unione italiana e Andamento del PIL italiano negli anni 1995-2009), dove sono contenuti numerosi grafici che lo mettono a confronto con quello di altri paesi europei e che in sostanza confermano quanto detto in questo quadro.

L’evoluzione del PIL pro capite italiano negli ultimi anni è fornita anche da Alberto Lusiani in due articoli recenti pubblicati in noiseFromAmerica (Lo stato dell’unione italiana e Andamento del PIL italiano negli anni 1995-2009), dove sono contenuti numerosi grafici che lo mettono a confronto con quello di altri paesi europei e che in sostanza confermano quanto detto in questo quadro. L’indice del PIL pro capite degli ultimi dieci anni è fornito da Giulio Zanella su dati del World Economic Forum (clicca la figura per ingrandirla), che viene commentata nell’articolo Boom (nel sito noiseFromAmerika), nel quale sono contestate le “sparate” del ministro Tremonti, sul cui pensiero l’autore ha anche scritto un volume assai interessante (Tremonti, istruzioni per l’uso, Edizioni Ancora del Mediterraneo, 2ª ed. 2011).

L’indice del PIL pro capite degli ultimi dieci anni è fornito da Giulio Zanella su dati del World Economic Forum (clicca la figura per ingrandirla), che viene commentata nell’articolo Boom (nel sito noiseFromAmerika), nel quale sono contestate le “sparate” del ministro Tremonti, sul cui pensiero l’autore ha anche scritto un volume assai interessante (Tremonti, istruzioni per l’uso, Edizioni Ancora del Mediterraneo, 2ª ed. 2011).